Toute percée d’un écrivain à la fois célèbre et invisible, par l’édition de ses œuvres complètes est véritablement un événement à faire connaître au-delà des aficionados des littératures africaines. C’est le cas du magnifique travail accompli par Boniface Mongo-Mboussa pour l’œuvre de l’écrivain congolais Tchicaya U Tam’si. Cette édition a commencé en 2013 par un Tome 1 regroupant les œuvres poétiques, « J’étais nu pour le premier baiser de ma mère » et, en 2015, pour le Tome II réunissant la trilogie romanesque, Les Cancrelats, Les Méduses, les Pholènes.

Elle s’achève, en ce début d’année 2018, par le tome III, où se succèdent : le dernier roman, Ces fruits si doux de l’arbre à pain, le recueil de nouvelles, La Main sèche et les Légendes africaines, traduites par l’écrivain. Boniface Mogo-Mboussa rappelle, dans sa préface, que Tchicaya disait souvent à ses amis : « « Je n’écris pas, je rends conte ». Et des contes de la tradition, il fait un miel de la modernité ». Entretien avec Boniface Mogo-Mboussa.

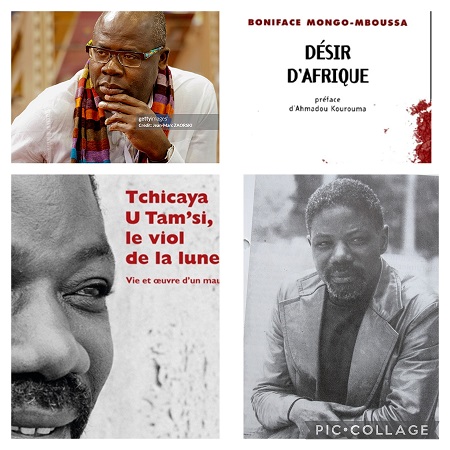

Le maître d’œuvre de ce travail essentiel, Boniface Mongo-Mboussa, est bien connu dans le cercle des littératures africaines. Lui-même, dans l’entretien qui suit cet article, donne quelques étapes de son parcours, de son Congo natal à aujourd’hui. Nicolas Michel le présentait dans Jeune Afrique en octobre 2014 : « Lecteur vorace, défenseur inlassable de la création littéraire, Mongo-Mboussa n’hésite pas à ruer dans les brancards… sans se départir d’une certaine bonhomie ». On sait que la collection « Continents noirs » chez Gallimard, a soulevé toute une polémique dans laquelle le critique tranche, sans langue de bois : « J’ai toujours défendu le directeur de la collection « Continents noirs » de Gallimard, Jean-Noël Schifano, qui est un écrivain, un traducteur et un excellent lecteur à qui l’on doit la découverte de Théo Ananissoh, Ousmane Diarra, Scholastique Mukasonga, Sami Tchak ou Libar Fofana. C’est ça un éditeur, ce n’est pas un homme qui suit une mode. Parler de collection « ghetto » relève de l’inculture. Il y a aussi des collections chinoises ou sud-américaines, comme « La Croix du Sud », dans laquelle a été publié L’Aleph de Jorge Luis Borges. Étant donné la faiblesse économique de l’Afrique, le fait d’être porté par une maison d’édition qui bénéficie d’une forte diffusion est une chance ».

En 2002, dans un recueil atypique car brouillant les frontières « ethniques » habituellement et implicitement en cours pour les littératures africaines, il publiait Désir d’Afrique où 25 pages étaient consacrées aux « flamboyances congolaises » dont un article sur « Tchicaya U Tam’si ou la passion du Congo ». Il prévenait des difficiles limites génériques à appliquer à son écriture : « sa poésie est théâtralisée, son théâtre est violemment lyrique et ses romans sont des « poèmes en prose » ». Il rappelait que Tchicaya se définissait d’abord comme poète et Congolais avant de s’affirmer nègre, se distinguant nettement, dans sa génération, de la Négritude : « Il y a des goyaves pour ceux qui ont la nausée des hosties noires ». Spécialiste de l’humour dans la littérature africaine, Boniface Mongo-Mboussa affirme que, chez Tchicaya, si la souffrance domine, l’humour « apparaît comme le triomphe verbal sur une réalité insoutenable. Un humour amer, à cheval entre le sarcasme et l’ironie ». Mais notons surtout que, parallèlement à ce travail éditorial des œuvres complètes, B. Mongo-Mboussa a publié en 2014, aux éditions Vents d’ailleurs, une biographie de l’écrivain : Tchicaya U Tam’si, le viol de la lune – Vie et œuvre d’un maudit.

Comme les œuvres complètes, cette biographie veut casser le mythe de son illisibilité, de son hermétisme. Le critique veut le sortir du cercle restreint de toute une génération de jeunes écrivains africains pour le faire connaître à tous : « Pour nous, jeunes écrivains en herbe, il était un prince ; pour les autres, Tchicaya était illisible ». Comme l’écrit Tirthankar Chanda en août 2014, en présentant cet ouvrage : « Pour Boniface Mongo-Mboussa, ce qui différencie Tchicaya de la génération des poètes de la négritude, ce n’est pas seulement son approche non-racialisée de sa vision du monde, mais c’était aussi son écriture faite « de syntaxes désarticulées, de ruptures de ton, de collages qui juxtaposent le prosaïque et le sublime ». Cette modernité fait de l’auteur du « Mauvais sang » moins un héritier qu’un pionnier annonciateur de la nouvelle poésie africaine post-coloniale incarnée par les Véronique Tadjo, Tanella Boni et même Sony Labou Tansi qui fut romancier, dramaturge, mais aussi poète ».

Tchicaya U Tam’si confiait, dans une correspondance à sa cousine, Aimée Ngali, en mai 1980 : « Plus que Les Cancrelats, La Main sèche est pour moi un livre essentiel. Très dense léger, il est une respiration profonde. Une sorte aussi d’exorcisme. Il est à la fois tragique et serein. Il pouvait avoir plusieurs titres : « Où va la vie ? », « Otage du jour », « le séquestré de la nuit », qui disent tous le sens de ce livre ! Le portrait moral d’un être à la confluence de deux manières d’être présent ou absent au monde ». Et Boniface Mongo-Mboussa de commenter : « Cette manière d’alterner la légèreté et la pesanteur était un des traits de son caractère. Tchicaya U Tam’si était un être torturé, tendu jusqu’à la rupture, mais qui avait aussi la blague facile et pratiquait admirablement l’autodérision, tant et si bien que, à l’annonce de sa mort, son ami marocain, Mahdj Elmandjara, avait réclamé une minute de rire en sa mémoire ».

Avant de parler de Tchicaya U’Tamsi, il faudrait que nous connaissions celui qui a engagé cette entreprise de rééditer toute son œuvre. Toi, donc Boniface Mongo-Mboussa. Quelles ont été et quelles sont tes activités professionnelles, tes publication, tes combats pour la littérature ?

Je suis né au Congo-Brazzaville [en juillet 1962]. Nous étions un pays marxiste. J’ai d’abord étudié la littérature russe à Leningrad (Saint-Pétersbourg). Je me suis inscrit ensuite en thèse en France sous la direction de Bernard Mouralis. Une thèse intitulée « Les larmes de Démocrite ». Après la soutenance, une amie, Catherine Dana, m’a présenté à Brune Beiybuck (la fille du célèbre ethnologue belge), la directrice de Reid Hall, une antenne de Columbia University à Paris. J’ai d’abord enseigné à Columbia, puis à Sarah Lawrence College. Voilà pour les études et activités professionnelles.

Précisons, qu’au moment où je préparais ma thèse, j’ai contribué, avec l’écrivain algérien Fayçal Chehat, le critique de cinéma Olivier Barlet et Sylvie Chalaye professeur à Paris III, à la fondation de la revue Africultures, que j’ai quittée depuis.

J’ai publié Désir d’Afrique en 2002, L’indocilité en 2005 et Le Viol de la lune en 2014. Je me consacre dorénavant aux œuvres complètes de Tchicaya U Tam’Si. C’est un beau combat. Pour le reste, je doute de moi, de ma légitimité.

Quel est ton rapport aux littératures africaines de langue française et plus généralement, à ce que l’on nomme, faute de mieux pour les identifier, les littératures francophones du Sud ?

Il y a eu ce dernier mois, croisement de prises de position d’Alain Mabanckou et de Véronique Tajo sur la question. Comment te situes-tu ?

Je suis un militant des littératures francophones du Sud. Elles sont le témoin d’une histoire, qui, comme tout processus historique, a eu ses zones d’ombres et des moments de lumière. L’existence de ces littératures permet encore (pour longtemps ?) un dialogue dans l’espace francophone. Comment je me situe alors dans le croisement des prises de position sur la question francophone ? Pour être honnête, je ne me situe point. Si je dois me situer, c’est par rapport aux pays du sud, à mon pays natal. La question, qui me hante, qui m’habite, est celle de l’extraversion culturelle et littéraire de l’Afrique. Comment créer les conditions d’une autonomie intellectuelle sur le continent ? J’ai toujours en mémoire ce que me disait ma grand-mère : « la main qui reçoit est toujours en dessous »

Peux-tu nous retracer le parcours de cette édition complète — qui compte désormais trois tomes, le troisième est-il le dernier ? — et le choix de cet auteur ?

On pourrait s’attendre, en France, à ce que cette publication se fasse dans la collection de la Pléiade : or elle ne compte à ce jour aucun écrivain francophone du Sud. Il y a aussi la collection Planète libre soutenue par L’Agence universitaire de la francophonie qui a pris la suite de la collection Archivos. Cette somme n’aurait-elle pas eu sa place dans cette dernière collection, aux côtés des volumes consacrés à Senghor, à Rabearivelo, à Aimé Césaire ?

Tchicaya U Tam’Si, mérite de mon point de vue, une petite place dans la Pléiade. Mais, je ne me fais pas d’illusions. Aimé Césaire et Edouard Glissant, qui sont français, n’y sont pas. Senghor non plus. Ne parlons pas de Damas. Il n’y a pas Kateb Yacine, il n’y a pas Mohammed Dib. Il y aura peut-être un jour Tahar Ben Jelloum, qui est déjà dans Quarto, l’antichambre de la Pléiade.

J’ai d’abord lu Tchicaya U Tam’Si à Brazzaville dans des anthologies. La rencontre avec son œuvre a eu lieu à Leningrad. J’ai retracé les circonstances de cette rencontre dans mon essai Le viol de la lune. C’est un poète qui a beaucoup compté pour moi dans mes moments de solitude en Russie. Une fois à Paris, j’ai été surpris de ne pas trouver ses livres dans les librairies.

En 1998, à l’occasion du dixième anniversaire de sa disparition, j’ai participé à un ouvrage-hommage, Tchicaya Notre ami, initié par son ami Nino Chiappano et l’Association des anciens fonctionnaires de l’UNESCO. J’ai fait à cette occasion la connaissance du fils aîné de Tchicaya U Tam’Si, Patrice (prénommé ainsi en hommage à Patrice Lumumba). Il a attiré mon attention sur l’absence des écrits de son père. Puis, il m’a présenté à sœur cadette Sett-Line Louembet, la gardienne du temple. Ensemble, nous avons décidé de « sauver le soldat Tchicaya ». Ça a été un long combat. On a eu parfois recours aux avocats. Je dois rendre hommage ici à Francine Marthouret, qui a saisi tous les textes. Une fois cette première étape franchie, restait le nerf de la guerre. Henri Lopès, qui était, à l’époque, ambassadeur du Congo en France a été le mécène. Grâce à lui, nous avons pu publier les deux premiers tomes. Le troisième, qui vient de paraitre, nous le devons à Jean-Noël Schifano, le Directeur de la collection « Continents Noirs », qui a sollicité une subvention de la fondation Total. La présence de Tchicaya à côté de Césaire et Senghor dans la collection Planète est légitime. Mais je ne suis pas un ayant droit.

Qui est, pour toi, Tchicaya U’Tamsi ?

Tchicaya a toujours vécu en France. Tchicaya U Tam’Si, qui s’appelait à l’État civil Gérald Felix-Tchicaya, était arrivé en France adolescent dans les valises de son père, Jean Felix- Tchicaya, le premier député du Moyen-Congo au palais Bourbon en 1945. Quand l’Afrique accède à l’Indépendance, il séjourne pendant trois mois à Léopoldville (actuelle Kinshasa), où il a suivi Patrice Lumumba. C’est son seul long séjour en Afrique.

Tchicaya était un solitaire. Un autodidacte. Salué dès son premier poème par Césaire, il est porté aux nues par Senghor. Les anglophones Soyinka, Mazizi Kunene, ou l’américain Gerald Moore l’ont vite adopté. Il y a quelques années encore, le poète sud-africain Denis Hirson m’a avoué combien Tchicaya a compté pour eux au moment de la lutte contre l’apartheid ; à Genève, le jeune écrivain nigérian Helon Habila l’a évoqué avec beaucoup de finesse. A sa mort, le Maroc, a créé le prix Tchicaya U Tam’Si. Un jardin de la ville d’Asilah au Maroc porte son nom. En Tunisie, Tahar Bekri, qui l’a côtoyé, veille à ce qu’il reste vivant. Récemment, lors de la réédition de sa trilogie romanesque, l’écrivain algérien Ali Chibani a signé un beau papier dans Le Monde diplomatique, dans lequel perce l’estime et la tendresse. En Afrique noire, il avait obtenu en 1966, lors du festival mondial des arts nègres à Dakar, le Grand prix de la poésie. Sony Labou Tansi, Boubacar Boris Diop et Thierno n’ont cessé de le célébrer.

Bref, un véritable prince des poètes reconnu par les pairs, mais malmené par une certaine critique, qui l’a décrété hermétique, comme si Césaire était cristallin. Ses romans en revanche ont été mieux accueillis. Quand paraît Ces fruits si doux à l’arbre à pain, Tournier se montre enthousiaste dans Figaro Madame. Tchicaya a été finaliste du Nobel l’année où Soyinka l’a obtenu.

Dans sa présentation dans l’encyclopédie Wikipedia, le lecteur peut trouver le choix d’un poème de 1955 censé donc le « représenter » : que penses-tu de ce choix ?

« Donc fichu mon destin sauvez seul mon cerveau

Laissez-moi un atout rien qu’un cerveau d’enfant !

Où le soleil courait comme un crabe embêtant

Où les mers refluaient m’habillaient de coraux…

Ils ne conviendront pas qu’enfant j’eus les boyaux

durs comme fer et la jambe raide et clopant

j’allais terrible et noir et fièvre dans le vent

L’esprit, un roc, m’y faisait entrevoir une eau ;

Et ceux qui s’y baignaient se muaient en soleil

Je m’élançais vers eux des crocs de mon sommeil

Dans ce rut fabuleux ma tête s’est fêlée…

Donc fichu mon destin l’eau qui rouille le fer…

d’un clair de lune froid monte une terre ourlée

le soleil vrille encor franc dans mon poitrail clair. »

— Le mauvais sang, no XVII, p. 27.

C’est un choix juste. Tchicaya était infirme de la jambe. Il avait comme Byron un pied bot. Il était sevré de sa mère, vivait dans une famille recomposée dans laquelle, lui-même se désignait comme un chaton rapporté. Ce poème est en quelque sorte un autoportrait. Dans un article paru dans le numéro 168 de la revue Cultures Sud, j’ai, en m’inspirant du texte d’Hannah Arendt sur Benjamin, essayé de lire son itinéraire à partir d’un élément non objectif, la malchance. Il se désignait lui-même dans sa correspondance par une triste formule de sa langue natale « Mwana Balenda ». C’est-à-dire le mal aimé, de la même manière que Benjamin s’identifiait au « Petit bossu, figure légendaire de la poésie populaire allemande ».

A propos des écrivains congolais, il est souvent question de ce qu’on appelle « la phratrie congolaise » dont Sylvain Bemba a rappelé que le nom était emprunté à un groupe d’une tribu indienne « phratrie (fraternité) d’après son pendant grec ». Et il explique : « c’est ce nom que nous avons décidé de retenir pour caractériser les liens peu banals qui unissent la plupart des écrivains congolais »… en Congolie, région imaginaire… Comment situer Tchicaya dans cette phratrie ?

Deux facteurs ont contribué à l’émergence de la phratrie. La présence à Brazzaville de deux africanistes : Arlette et Roger Chemain, dont le domicile tenait lieu de salon littéraire ; l’omniprésence d’un parti unique d’obédience marxiste, décrétant la préséance du parti sur l’État. Ce qui du point de vue culturel, supposait le regard inquisiteur de la censure sur les œuvres d’art. La phratrie permettait aux écrivains de se serrer les coudes. Son originalité résidait dans la solidarité des écrivains, qui assumaient des hautes fonctions politiques (Henri Lopès, Tati-Loutard).

Sans le soutien de Tati-Loutard et d’Henri Lopes, Sony Labou Tansi n’aurait jamais produit une œuvre aussi subversive tout en vivant au Congo. Ailleurs, beaucoup d’écrivains ont péri dans des geôles ou choisi l’exil pour des écrits moins vénéneux que ceux de l’auteur de La vie et demie. Ces deux écrivains l’ont d’abord sorti des griffes des fonctionnaires de l’enseignement, puis l’ont installé dans un Ministère et l’ont secrètement protégé des sbires de l’État policier.

Un jour, quand on écrira sereinement l’histoire littéraire du Congo, il ne faudra pas oublier ce détail. Il ne faudra pas non plus sous-estimer la contribution de Sylvain Bemba, chroniqueur émérite de la vie littéraire congolaise et théoricien de la phratrie. La phratrie est née à Brazzaville ; Tchicaya U Tam Si résidait à Paris. C’est l’une des raisons de sa discrétion ; la deuxième est son refus d’être un maître à penser. Il était jaloux de sa liberté. Mais, il y avait une raison plus insidieuse : il était très sévère sur la qualité littéraire des écrits congolais. Il n’a salué qu’un seul écrivain : Sony Labou Tansi. Quand ce dernier publie La Vie et demie, il demande immédiatement à son amie grecque, Marie-Eliou, auteur d’un essai sur l’Éducation au Congo, de traduire Sony Labou Tansi. Voici ce qu’il lui écrit ( lettre du 22 Avril 1980) : « Il me faut te signaler un roman d’un jeune et brillant auteur congolais – qui vaut bien plus que tous les autres ensemble – Sony Labou Tansi qui a publié l’an dernier un roman très fort aux Éditions du Seuil : titre, La vie et demie ; lis-le, traduis-le ».

L’arrivée de Sony Labou Tansi l’a reconcilié avec la scène littéraire de son pays.

Penses-tu que l’édition d’œuvres complètes soit un bon moyen de la faire connaître au public ? Cela ne s’adresse-t-il pas seulement aux chercheurs ou aux grands amateurs de littérature ?

L’édition complète n’est sans doute pas la meilleure façon de faire connaitre son œuvre. Je rencontre des lecteurs, qui se plaignent du fait que les volumes sont trop gros. Mais l’œuvre est là. La littérature disait Barthes, c’est qui s’enseigne. On peut, à partir de l’œuvre complète, enseigner Tchicaya. Un jour viendra, peut-être le temps du Poche.

Si tu devais conseiller au lecteur ignorant tout de cet écrivain, une de ses œuvres, par laquelle lui conseillerais-tu d’entrer dans cet univers pour lui donner envie de poursuivre ?

Si je devais conseiller un texte au lecteur ignorant de tout son œuvre, je commencerais par sa poésie, toute sa poésie. Quant au roman, j’ai une préférence pour Les Méduses. C’est une belle performance littéraire, axée sur la rumeur et un pseudo polar. Lui-même, estimait que le recueil de nouvelles La Main sèche était son meilleur texte. Beaucoup de lecteurs préfèrent Ces fruits si doux de l’arbre à pain.

Un dernier mot…

Tchicaya U Tam Si est à la littérature congolaise ce que Kateb Yacine est à la littérature algérienne et maghrébine. C’est un poète-totem. Sony Labou Tansi a écrit quelque part, qu’il était le père de notre rêve. C’est juste, c’est profond, c’est beau.

Trente ans après sa mort, Tchicaya demeure notre seul rempart contre la mélancolie congolaise…

Tchicaya U Tam Si, Ces fruits si doux de l’arbre à pain, La Main sèche et Légendes africaines, Gallimard Continents noirs, janvier 2018, 752 p., 24 € (16 € 99 en version numérique) — Feuilleter un extrait