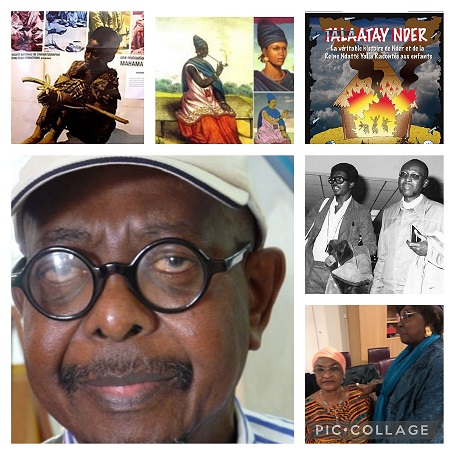

Le cinéma sénégalais est puissant et lucide

Sembène ‘ Thiaroye’- Paulin Vieira, Johnson Traoré, etc

«C’est hier lors de l’anniversaire exposition de l’artiste internationale Fatou Kine DIAKHATE le 15/12/2024 à Paris 18, que j’aperçois une femme élégante dans sa robe et calme; puis je demande à notre amie, au carnet d’adresses bien fourni, j’ai nommé Paulette CORREA, elle me dit mais c’est Daba l’épouse de Mr Johnson Traoré le grand réalisateur. Paulette me prend la main et me conduit vers Mme TRAORE, elle me salue d’une main ferme et appréciée. Nous échangeons vite à cause du bruit et je me promets de la recontacter pour parler plus longuement de son défunt mari et chantre du cinéma africain au regard lucide et avant coureur sur la société sénégalaise mais aussi africaine.

J’ai voulu juste dire que le devoir de mémoire est une bonne chose au moment où nous oublions, trop vite, ces géants qui ont beaucoup fait pour les concitoyens. Merci Daba. L’occasion fait toujours le larron. Pape B CISSOKO

Il est né en 1942 à Dakar. Il est le fils d’un homme d’affaires. Traoré a fait des études au Sénégal, au Mali et en France pour devenir ingénieur électronicien. À Paris, il arrête ses études pour suivre sa passion pour le cinéma. Il fréquente alors le Conservatoire libre du cinéma français, une école d’avant-garde inspirée par les cinémas allemand et italien ainsi que par les approches théoriques de l’ORTF française. Sa formation s’étoffe par des stages à la télévision française, puis au contact de techniciens européens5.

Il meurt le 8 mars 2010 à Bagnolet, après avoir souffert d’une longue maladie des reins et il est enterré dans le cimetière musulman de Yoff, près de Dakar.

Il s’est marié à Rokhaya Daba Diop et a eu quatre enfants : Ken Alice Traoré, Sidy Mahama Traoré Jr., Awa Tamaro Traoré et Kani Diarra Traoré.

Traoré est l’un des premiers réalisateurs de la génération post-indépendance, associés à des artistes comme Ousmane Sembène. De la fin des années 1960 au début des années 1980, Traoré fait des films en wolof ayant des messages sociaux forts. Ses films les plus connus sont Diankha-bi (La Jeune fille en wolof, 1968), qui gagne le Grand Prix au Festival du film de Dinard, et sa suite Diègue-Bi (La Femme, 1970). Le féminisme marquant dans ces films est récurrent dans toute son œuvre, de même que le panafricanisme et la lutte contre les injustices de l’autorité. On retrouve cela dans Njangaan (Le Disciple, 1975), qui raconte l’histoire d’un jeune garçon qui fuit un père violent et devient la proie d’un enseignant tout aussi abusif. Des journaux ont noté la coïncidence que Traoré est mort le jour de la Journée internationale des femmes de 2010.

Pour Michel Amarger, « ses films creusent la voie d’un cinéma d’auteur, attaché à pointer les disfonctionnements du Sénégal pour les changer »5. Il dirige huit épisodes de la série Fann Océan (1992), employant avec succès la satire sociale pour livrer des tranches de vie de Dakar. « Les intrigues qui s’y nouent, l’individualisme qui s’y propage, sont soulignés par le cinéaste, comme la solidarité populaire à laquelle il aspire », ajoute Amarger.

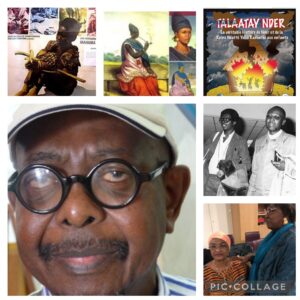

Traoré travaillait à un drame historique (Nder ou les flammes de l’honneur), coécrit avec le producteur algérien Mariem Hamidat, à l’heure de sa mort. Ce drame raconte l’histoire des femmes de la ville de Nder dans le royaume sénégalais de Waalo qui se sont suicidées plutôt que de se rendre aux envahisseurs maures en 1820

De 1977 à 1983, Traoré est secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, FEPACI, succédant à Ababacar Samb Makharam. De 1983 à 1985, il est directeur de la Société nationale de production cinématographique du Sénégal (SNPC). Dans tous ces postes, il joue un rôle proéminent dans les relations entre les États africains et les réalisateurs. Manthia Diawara le cite en disant qu’il n’y a pas un seul film réalisé au Sénégal pendant les années 1970 qui n’ait pas reçu une forme de soutien étatique de la part d’organes de gouvernement tels que la Société nationale de production cinématographique (SNPC), les « Actualités Sénégalaises », et le « Service du Cinéma », qui fournit des films pour les ministères, souvent sans contrôle ministériel sur le sujet ou le contenu.

Il est aussi fondateur, éditeur de 2008 du magazine des arts panafricains, Cahiers d’Afrique9. Actif au FESPACO et réalisant des films jusqu’à sa mort, il est décoré Chevalier de l’Ordre des arts, des lettres et de la communication par le gouvernement du Burkina Faso. En juillet 2009, il est membre du Jury au deuxième Festival panafricain d’Alger (PANAF).

Dans africulture on pourra lire ceci

Réalisateur, Scénariste et producteur sénégalais.

Mahama Johnson Traoré est né en 1942 à Dakar (Sénégal). Son père, chef d’entreprise, après lui avoir fait faire des études au Sénégal et au Mali, le destine à une carrière d’ingénieur électronicien. Dans ce but, il l’envoie en France et c’est dans un cours de travaux pratiques animé par un professionnel du cinéma que Mahama Johnson Traoré a la « révélation ». Il veut non pas enregistrer les comédiens mais les mettre en scène et réaliser des films. Il s’inscrit aussitôt au conservatoire indépendant du cinéma français puis parachève ses notions théoriques par des stages à l’ORTF et dans des équipes cinématographiques italiennes et allemandes.

En 1968, il réalise son premier film, DIANKH BI, un moyen métrage en noir et blanc sur la situation de la femme au Sénégal. Le film obtiendra le grand prix du festival de Dinar. Son deuxième film en 1970 reste fidèle à son thème de prédilection : la femme. DIEGUE-BI met en scène un haut fonctionnaire qui, pour conquérir le c½ur d’une courtisane, n’hésite pas à détourner les fonds de l’Etat. Le film remporta un énorme succès à Dakar.

Mais Traoré ne veut pas se cantonner dans un seul thème. Sa priorité est alors de faire des films sociaux et politiques pour amener le public africain à prendre conscience des problèmes primordiaux du continent. LAMBAAY, REOU-TAKH et NJANGAAN appartiennent à cette période d’engagement du cinéaste.

En 2009, il décide de se lancer dans un nouveau film, historique cette fois-ci : NDER. Ce film porte sur des fait réels : les femmes de Nder au Sénégal qui se sont immolées par le feu en novembre 1819, pour ne pas être réduites en esclavage par des flibustiers maures, en l’absence des hommes de la localité.

Cette épisode de l’histoire du Sénégal est connue sous le nom de TALAATAY NDER (« Le mardi de Nder », en langue wolove); le drame s’étant produit un mardi.

Le scénario est écrit par lui et Mariem Hamidat (Algérienne). Mariem Hamidat a notamment réalisé Mémoires du 08 mai 1945 (Algérie, 2007), sur les massacres de l’armée coloniale française contre le peuple algérien, en pleine célébration de la libération de la France.

Filmographie

- 1968 : Diankha-bi (La Jeune fille)

- 1969 : L’Enfer des innocents

- 1970 : Diègue-Bi (La Femme)

- 1971 : L’Étudiant africain face aux mutations

- 1971 : L’Exode rural

- 1972 : Lambaye (Truanderie)

- 1972 : Reou-Takh (La Ville en dur)

- 1974 : Garga M’Bossé (Cactus)

- 1975 : Njangaan (N’Diangane, Le Disciple)

- 1980 : Sarax si (Le Revenant)

- 1982 : La Médecine traditionnelle

- 1992 : Fann Ocean (série télévisée, 8×26′)

- 1997 : Cannes 97, 50ème anniversaire

- 2008 : Mambéty for ever

- 2010 : Nder (projet)

Diankha-Bi

JEUNE FILLE (LA)

de Mahama Johnson Traore• 1969• 54min• Fiction• Comédie

avec Aïda Toure, Yves Diagne

2 supportsFrançaisSous-titres en 0 langues

Ce film pose le problème de l’émancipation des femmes au Sénégal à travers l’histoire croisée de trois jeunes filles d’une même famille. Élevées de façon différente, elles ne connaîtront pas le même destin.

Diegue-bi Femme (La)

Comédie romantique Long 90′

Sénégal 1970

Avec Isseu Niang,

Pour conquérir la femme qu’il désire, un haut fonctionnaire détourne de l’argent public.

L’avidité de son épouse pousse un homme au jeu et à la ruine.

Elle est sans doute l’une des épopées glorieuses de l’histoire du Sénégal, plus précisément dans le Walo. Une histoire qui est devenue un culte chez les femmes sénégalaises pour glorifier cet acte héroïque. À l’occasion de cette journée de 8 Mars spécialement dédiée aux femmes, l’Ensemble lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano a rendu un vibrant hommage à ces braves femmes, à travers une magnifique pièce intitulée « Nder en flammes », interprétée à la perfection par les comédiens de Sorano.

La pièce a été jouée ce matin sous la lumière tamisée ornée par un décor épuré qui reflète la puissance des coutumes traditionnelles. La belle voix de la célèbre cantatrice Khady Mangoné retentit aux rythmes des tambours africains qui plongent le public dans une constellation d’émotions et de frissons qui nous plonge dans l’histoire du Sénégal.

« Talaatay Nder », en français « Mardi de Nder ». En effet, le mardi 7 mars 1820, les femmes de Nder, un village de Linguères (reines) de la riche province du Walo, ont pris les armes pour lutter contre l’oppresseur. Pour sauver leur honneur, elles se sont immolées par le feu, préservant ainsi leur dignité.

Une histoire tragique, mais qui fait honneur à la femme.

Selon le directeur général du Théâtre national Daniel Sorano, cette pièce a été mise en vedette dans l’objectif de rendre hommage à toutes les femmes du Walo et du Sénégal, en cette journée du 8 Mars. Une occasion d’indiquer la place prépondérante de la femme dans la société et de transmettre à la nouvelle génération notre propre histoire.

Tallaatay Nder : L’histoire glorieuse des femmes du Walo exposée à Sorano

Par: Alioune Badara MANÉ – Seneweb.com | 08 mars, 2023