Je ne savais pas que Aissatou , très douce, très observatrice, écrivait. Je la croisais souvent, avec ses appareils photos et vidéos. Je la voyais à la Télé mener des interviews ou présenter le journal, mais j’avais toujours du respect pour cette dame. Sacke KOUYATE ( Les murmures de l’espoir) vient de publier un ouvrage de qualité sur nos traditions et en faisant de recherches, je tombe sur le livre de Aissatou.

Il est temps de repenser nos traditions et coutumes. Trop de frustrations, pourquoi ne pas enseigner ou faire de l’éducation sexuelle, pour ne pas succomber aux Réseaux sociaux qui sont devenus des instructeurs dangereux.

Le corps est à respecter mais chacun est libre. Il est bon d’enseigner la prudence. Dans certaines régions du Sénégal et ailleurs le sexe est devenu une arme de séduction banalisée et les jeunes filles se donnent facilement, les pervers aux gros sous, grosses voitures ne cherchent que ces jeunes mineures. Les grossesses précoces et indésirées sont légions et il y a de grands risques. Le sida et les MST sont aux portes du pagne ou du pantalon, il faut se protéger….P B Cissoko

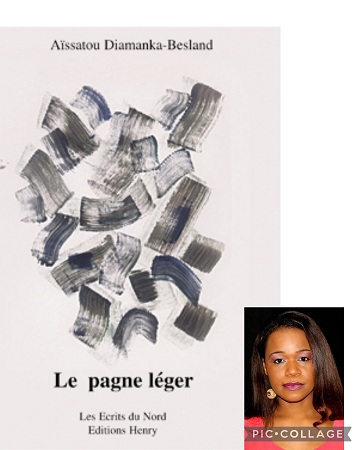

Le « Sacre »De La Virginité D’hier- Aïssatou Diamanka-Besland

Le roman d’amour d’Aïssatou Diamanka-Besland se penche sur la sacralisation de la virginité

Le pagne léger raconte l’histoire d’amour de deux jeunes Sénégalais, qui meurent d’envie de se donner l’un à l’autre mais ne peuvent succomber : la virginité d’une femme est précieuse et la perdre peut lourdement affecter son avenir social. La jeune Sénégalaise Aïssatou Diamanka-Besland, l’auteure du roman, soulève ainsi le poids d’une culture dépeinte comme oppressive et injuste.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Août 2011

Soukeyna fait des études de droit à l’Université de Dakar et aspire à une autre vie que celle de sa mère. Elle est tiraillée entre la tradition et la modernité.

Babacar est son amoureux. Elle cache cette relation à ses parents, mais met ses soeurs dans la confidence. Cet amour la pousse à passer outre tous les interdits : elle perd sa virginité, crime d’honneur.

Babacar doit partir en France poursuivre ses études. Il tombe amoureux d’Hélène qui lui donne une métisse…

Entre Soukeyna et Babacar, c’est l’amour fou. Un amour profond et sincère, mais platonique. Ce couple sénégalais doit en effet se résoudre à ne pas succomber aux relations charnelles pour préserver la virginité de Soukeyna. Une virginité très précieuse, qui fait l’honneur de la famille et donne la garantie d’être bonne à marier. Le pagne léger, de la jeune Sénégalaise Aïssatou Diamanka-Besland, raconte à travers l’histoire d’amour des deux étudiants comme il est difficile pour les jeunes générations de concilier modernité et tradition. Surtout pour les femmes.

Le roman explique comment, très tôt, la mère et le père de Soukeyna l’ont conditionnée pour qu’elle n’ait pas de relations sexuelles hors mariage. « Le sexe, c’est sale », « le sexe, ça fait mal », lui répétait-on en substance. Un discours auquel ses sœurs ont également eu droit. « J’étais indignée face à ces aberrations. J’étais même choquée et encore plus troublée. En réalité, je ne comprenais pas. Je disais souvent à ma mère que j’aurais voulu être un homme, pour avoir beaucoup plus de liberté. J’aurais voulu que les hommes subissent à leur tour ces humiliations, qu’ils soient rabaissés, répudiés pour qu’ils comprennent ce qu’ils font subir aux femmes ! » s’indigne Soukeyna.

Cruels « voleurs de virginité »

Le roman, ponctué de faits d’actualité réels, insiste sur l’injustice qu’il existe dans certains pays entre les hommes et les femmes face à la sacralisation de la virginité. En principe, les deux mariés doivent arriver vierges au mariage. Seulement, les femmes subissent plus de pression. Les femmes qui doivent tacher les draps nuptiaux de sang pour prouver que leur hymen était bien intact au moment de ce qui se doit d’être le premier rapport sexuel. Une hérésie si l’on sait que toutes les femmes ne saignent pas à ce moment-là, car tous les hymens n’ont pas la même étroitesse. Reste que si la jeune mariée échoue au test, elle devra porter le déshonneur de sa famille et se verra taxée de fille qui a « le pagne léger » : une fille facile.

Quant aux hommes, certains, conscients de leur avantage, « gaspillent » la virginité d’une femme après lui avoir promis le mariage. Sans parler de ceux qui commettent des incestes. A l’image du cousin de Soukeyna, qui a abusé de Thiaba, la sœur cadette de l’héroïne, alors qu’elle avait cinq ans. Ces « voleurs de virginité » mettent impunément en péril l’avenir social de celles dont ils ont abusé. Et ils condamnent au silence leurs victimes qui ne peuvent dévoiler leur lourd secret sans provoquer un drame familial. Un dilemme auquel sera confronté Soukeyna, qui a fini par se laisser séduire par les sirènes du désir…

A n’en pas douter, Le pagne léger est une ode au droit de la femme à jouir de son corps, à ne plus subir seules les conséquences d’une tradition non respectée qui est sensée s’appliquer aux deux sexes. Un cri du cœur pour que cessent les injustices et l’inégalité qui poussent certaines femmes déflorées hors mariage à envisager la mort pour ne plus avoir honte, et ne pas faire honte.

Le pagne léger, d’Aïssatou Diamanka-Besland

Les Ecrits du Nord

Editions Henry

afrik.com

Lire ceci biblioblog

Le pagne léger – Aïssatou Diamanka-Besland

Par Dédale le dimanche 13 juillet 2008 – Littérature francophone – Lien permanent

Le pagne léger Soukeyna, étudiante en droit à Dakar, rêve d’une autre vie que celle de sa mère. Avec ses trois sœurs, elle est écartelée entre la tradition et la modernité.

Babacar son amoureux cache de moins en moins son envie d’elle. Son départ pour poursuivre ses études de droit à Paris va accélérer les choses entre eux. Soukeyna va lui accorder ce que la tradition et l’honneur veulent qu’elle n’offre qu’à son mari, le soir de ses noces. Mais où est le problème puisque Babacar lui promet qu’il reviendra pour se marier avec elle. Sur cette affirmation, leur amour, la jeune fille va transgresser les interdits et commettre le crime d’honneur.

Dans l’attente des nouvelles de Babacar, des affres de sa situation cachée à ses parents, sans personne à qui se confier et partager ses tourments, Soukeyna guette les lettres de Paris. Un jour, un pli lui apprend que Babacar est tombé amoureux d’Hélène et qu’il s’est marié et qu’il sera bientôt père. L’enfer souffre devant Soukeyna, si brutalement trahie.

Que dire de ce premier roman ? C’est assez difficile à exprimer. Le sujet principal est de présenter la situation des jeunes filles, des femmes en Afrique et plus particulièrement celles du Sénégal. Ces femmes soumises aux règles de la tradition, d’une société où elles ont l’obligation de rester vierges pour leur mariage, pour l’honneur de leur famille – et accessoirement le leur. On ne s’étend même pas sur l’horreur de l’excision toujours pratiquée, mais c’est dans le même panier. Nous sommes d’accord. Ces femmes ne sont rien, ne peuvent décider de rien ou si peu de leur vie, de leur mariage, de la façon dont elles souhaitent vivre leur sexualité dans une société machiste, sous la domination des hommes. Ces femmes sont continuellement sous pression, victimes de l’hypocrisie de cette société et des hommes qui interdisent d’un côté, mais qui ne font rien pour réfréner leur libido. Ils veulent le beurre et l’argent du beurre. Toujours les femmes paieront le prix fort du déshonneur, de la honte, les hommes ne seront jamais inquiétés.

Si tels sont le message et la colère que veut exprimer l’auteur, tout est bien passé et même bien partagé.

A l’occasion du départ de Babacar pour Paris, on peut comprendre aussi l’intérêt de l’auteur pour tous ces Sénégalais qui partent en Europe pour trouver un travail, une situation économique plus intéressante que dans leur pays. On sait combien les rêves d’une vie meilleure sont loin de coller à la réalité qu’ils vivent une fois sur place. La question de l’immigration est un sujet intéressant, qui peut être bien mené. L’auteur prépare notamment une thèse sur le sujet. On aurait aimé plus de développement sur cette question, peut être dans un autre ouvrage.

Et puis il y a tout le reste. Ce texte aurait été intéressant si la forme avait suivi. On peut déplorer ces longueurs qui font que l’on a envie de passer des lignes. On n’arrive pas à savoir si on lit un roman ou bien une introduction à un essai sur les droits des femmes au Sénégal et sur l’immigration, les deux sujets mélangés. Comment accrocher à ces citations parsemant le texte ? Cela a donne l’impression de lire une dissertation. Quelles étaient les intentions de l’auteur ? Pourquoi ces digressions semées un peu partout ? Pour exemples, pourquoi parler de la canicule de 2003 qui a sévit en France quand Babacar dit au revoir à sa famille à l’aéroport ? Quel est le rapport avec le Président Bush et la guerre d’Irak avec l’histoire de Soukeyna ? On cherche le lien. On ne le trouve pas.

Cette histoire aurait pu être intéressante, poignante. Dommage, dommage qu’elle ne soit pas soutenue par plus de rigueur dans le développement des idées et de l’écriture. Le ressenti semble sévère. Peut être aussi que cette lecture ne s’est pas fait au bon moment.

Dédale

Extrait :

Bien que je sois à l’Université, mes parents ne voulaient pas que j’habite la cité Claudel, le pavillon des étudiantes, au niveau de la corniche ouest. Je résidais à cinq minutes de la faculté, ce qui facilitait les déplacements. Le plus souvent, c’était mon père qui me déposait, avant de rejoindre son entreprise. Avoir une chambre à la faculté avait été un sujet de conversation conflictuel, lors de ma première inscription. Voulant sortir du cocon familial, je pensais convaincre mes parents, mais ils demeurèrent inflexibles. Je ne devais quitter la maison familiale sous aucun prétexte.

– Tu ne peux pas vivre toute seule, ma fille.

– Papa, je veux juste avoir ma chambre, la plupart de mes amies en ont une.

– Tu n’es pas comme elles.

– Je ne vois pas trop la différence.

– Tu ne quitteras cette maison, que si tu te maries. Mon devoir, c’est de te protéger.

– De me protéger de quoi ? Je suis grande, maintenant, je ne suis plus la petite fille de trois ans.

– Tu ne seras grande, que quand tu te marieras.

La conversation s’arrêta là. J’avais compris que mon père était déterminé. La phrase « Mon devoir, c’est de te protéger » laissait entendre beaucoup de choses, des non-dits. J’avais compris qu’il ne me laisserait jamais m’échapper de la maison. J’appréhendais déjà ce que serait ma vie quelques années, plus tard. Je ne pouvais donner des réponses exactes à tous ces questionnements. Ce dont j’étais sûre, c’était que je serais toujours, sous les ordres d’un homme : après mon père, ce serait Babacar. Pourquoi, est-ce toujours les hommes qui décident de tout ? J’en avais marre de cette domination masculine ; de cette société où l’homme était toujours « le maître » ; marre que la femme soit reléguée au second plan, placée loin des arènes et des prises de décisions ; qu’elle n’ait droit qu’à une seule position : l’horizontale. Mes cris de colère ne changeaient pas grand chose et ne changeraient jamais rien, je devais accepter la réalité et m’y plier. Et c’était la seule solution pour moi, afin de survivre dans cette atmosphère de mâle à mâle.