Sous la direction de Gaston Bachelard, Sa thèse, La Découverte de soi.

A préparé à l’agrégation de Philo (Althusser et Foucault)

Il succède à Merleau-Ponty à l’ENS

Merci à Brigitte FOUCAULT de m’avoir mis sur la route de ce grand Pr lors de l’AG de la « Défense de la Langue Française- DLF » ce 29/03/2025 à la Mairie du 75005 face au Panthéon. Le pif de Brigitte m’a permis de m’asseoir aux côtés de Pierre, le fils de ce grand Pr. Brigitte avait un ouvrage de GUSDORF, une somme de plus de 500 pages et Pierre lui dit c’est mon père. Elle aussi ne le savait pas. Mais plus on lit GUSDORF, plus on a envie de pousser plus loin celui qui a préparé de grands Pr à l’agrégation de Philo (Althusser et Foucault) qui dit mieux..Ikhra dit-on comme j’aime cotoyer ces grands maitres très peu connus du grand public il me plait de faire cette compilation et de la proposer et chacun y trouvera sans doute, une voie, une pensée…Pape B CISSOKO

Georges Gusdorf, né le 10 avril 1912 à Caudéran (commune ayant fusionné avec Bordeaux) et mort le 17 octobre 2000, est un philosophe et épistémologue français. Son œuvre est marquée par Søren Kierkegaard.

Biographie

Georges Gusdorf est le fils d’un père juif, athée et aux idées avancées (Paul Gusdorf, mort en déportation le 11 novembre 1942 à Auschwitz, Pologne), et d’une mère protestante, tous deux de nationalité allemande.

Après des études au lycée Michel-Montaigne de Bordeaux, il entre à l’École normale supérieure (ENS) de Paris en 1933. Il suit en parallèle sa scolarité à la Sorbonne sous la direction de Léon Brunschvicg, dans les années 1930 – l’époque d’André Lalande et d’Émile Bréhier.

Il obtient l’agrégation de philosophie en 1939[1].

En 1940, il est fait prisonnier avec son régiment dans le Loiret et passe toute la guerre dans différents camps de prisonniers, où on le déplace pour son refus de défendre la politique de Vichy. Il finit à Lübeck, en Allemagne du Nord. C’est durant ces années de détention qu’il fait l’expérience d’une sociabilité intellectuelle que sa carrière universitaire ne lui permettra plus, selon lui, de renouveler.

Après la guerre, entre 1945 et 1946, il prend la charge de répétiteur à l’ENS, préparant à l’agrégation de philosophie. Il y succède à Merleau-Ponty, et prépare à l’agrégation Althusser et Foucault. En 1948, il est nommé professeur à l’université de Strasbourg, occupant la chaire de philosophie générale et de logique. Il n’a alors publié, sous la direction de Gaston Bachelard, qu’une thèse, La Découverte de soi, matrice de ses futurs travaux sur la mémoire et rédigée au cours de sa longue captivité à Lübeck.

Gusdorf raconte que dans son camp de prisonniers, le milieu des officiers de carrière était favorable à Vichy, notamment aux thèses défendues par Jean Guitton et relayées un certain temps par Paul Ricœur. Avec quelques-uns de ses camarades, il réussit à retourner les esprits. « C’est grâce à vous que nous avons pu rentrer la tête haute », lui a dit après la guerre un officier prisonnier avec lui.

La captivité a également été l’occasion pour Georges Gusdorf de s’intéresser à un genre qui d’ordinaire ne tente pas les philosophes, l’autobiographie. Admirateur de la Geistesgeschichte et de l’école critique fondée par Wilhelm Dilthey ainsi que de l’Histoire de l’autobiographie de Georg Misch, le gendre de Dilthey, Gusdorf polémiqua en 1975 contre l’approche à son sens formaliste de Philippe Lejeune et de son pacte autobiographique.

Georges Gusdorf reste attaché à une vision lucide de l’homme, qui est conditionné par son corps et le monde dans lequel il vit, mais qui est aussi capable de se détacher de ce déterminisme et de produire des œuvres où se manifeste sa liberté. Ces œuvres ne peuvent être réduites à des schémas formels, elles expriment un être personnel et avec lui tout un univers que l’on ne pourra jamais dévoiler entièrement et qui varie en fonction des individus, mais aussi des époques.

De 1966 à 1988, il publie chez Payot les quatorze volumes d’une vaste recherche encyclopédiste, Les sciences humaines et la pensée occidentale.

En 1968, peu en phase avec la révolte étudiante, il s’exile à l’Université Laval, située à Québec, mais revient à Strasbourg, une fois le calme revenu. Georges Gusdorf affirme avoir en quelque sorte prévu l’explosion dans son ouvrage L’Université en question, paru en 1964.

Georges Gusdorf a également enseigné à l’Université du Texas à Austin et à HEC Montréal.

Mort à l’âge de quatre-vingt-huit ans, il est inhumé au cimetière d’Arcachon.wikipedia

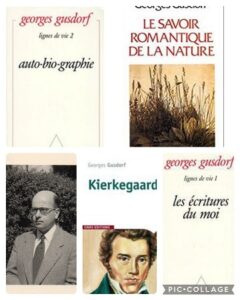

Le Savoir romantique de la nature

Les sciences humaines et la pensée occidentale, tome XII 1985

Livre de Georges Gusdorf · 1985 (France)

Genres : Essai, Philosophie, Sciences

Instituée par Galilée et Newton, la science positive classique célèbre le triomphe de la connaissance physico-mathématique. La vérité habiterait dans le monde extérieur et non en nous, vérité sans sujet, selon des axiomatiques abstraites, vérité sans objet, réduite à des échappées de vue sur des lambeaux de réalité, prélevés sur l’ensemble de l’univers.

La science romantique tente de retrouver l’unité du sens, fondée sur l’alliance première entre l’homme et la totalité au sein de laquelle il fait résidence.

Le vivant humain n’intervient pas en témoin objectif et désintéressé face à un monde auquel il serait étranger, agrégat de particules obéissant à des déterminismes matériels. Le savoir romantique de la nature affirme que l’homme et le monde font cause commune dans l’expansion graduelle d’une seule et unique réalité.

Ce que l’homme a sous les yeux est l’expression d’une vérité qui l’anime aussi du dedans.

Nous ne pouvons connaître que ce dont nous portons en nous le germe (Novalis). Le grand organisme de l’univers parvient dans l’homme à la conscience de soi, émergeant des profondeurs de la vie inconsciente que travaille au-dedans le projet créateur de Dieu.

Biologistes, physiciens et chimistes, naturalistes, anthropologistes, psychologues, médecins, les savants romantiques mettent en œuvre l’intuition divinatrice de l’univers unanime, dont Schelling avait été le prophète.

De cette science, presque rien ne subsiste aujourd’hui, mais peu de chose subsiste des sciences positives du XIXe siècle. Reste l’essentiel : une philosophie de la nature est indispensable, parce qu’une nature sans philosophie est une réalité morte.

« L’univers de Newton est le vide du coeur », disait Scheler.

L’homme est au monde par sa sensibilité, son imagination, ses facultés divinatrices.

Etre au monde, c’est être du monde, participer de toute son âme à la légende des êtres, à ce cantique des degrés qui justifie la promotion de l’histoire naturelle en une histoire culturelle de l’univers, expansion spontanée et progressive de l’Esprit créateur. Fermer

La parole (3e édition)

Georges Gusdorf PUF Quadrige 27 Avril 2013

Sciences humaines & sociales > Philosophie

De nombreuses disciplines s’intéressent à certains des aspects de la parole, mais seule la philosophie peut donner une compréhension d’ensemble de cette fonction constitutive de l’humaine condition. Cette étude est une réflexion éthique sur le sens de la parole, de la part d’un philosophe qui a foi dans la possibilité d’une meilleure entente entre les hommes et pour lequel » l’homme de parole contribue à mettre de l’ordre dans la réalité humaine « .

Mythe et métaphysique Georges Gusdorf

- Cnrs 16 Février 2012 9782271073075

Nourri des travaux de Bachelard, Lévi-Strauss, Dumézil, Eliade, salué à sa sortie par le grand historien des Annales Lucien Febvre, Mythe et métaphysique explore un continent resté longtemps inexploré de la pensée philosophique : celui de la place du mythe dans la métaphysique. Loin d’être un savoir inférieur, le mythe possède une rationalité qui en fait un maillon essentiel dans l’histoire humaine.

L’erreur de la philosophie classique était de faire de la conscience une entité isolée du monde. Or le domaine mythique embrasse dans une même perception l’ordre des choses et l’activité humaine.

Un grand texte philosophique en forme de plaidoyer pour faire du mythe une sagesse à la mesure de l’homme.

Les sciences de l’homme sont-elles des sciences humaines ?

Le crépuscule des illusions ; mémoires intempestifs

- Table Ronde La Petite Vermillon 9 Octobre 2002

» La pratique de la philosophie consiste en la conquête, pour chaque penseur, de sa part de vérité, étant bien entendu que cette portion congrue, plus ou moins ample selon l’envergure mentale de l’intéressé, n’autorise personne à se croire propriétaire exclusif de l’espace mental, ni même de la portion qu’il s’est attribuée.

Nous ne pouvons accéder qu’à une vérité en situation, et la recherche en ce sens ne s’achèvera jamais. Tout individu qui se présente en porte-parole de l’absolu se rend coupable de faux témoignage ; sa prétention expose une contradiction dans les termes.

- Cnrs 28 Avril 2011 9782271071668

Inspirateur de l’existentialisme et de la philosophie postmoderne, admiré par Jaspers, Sartre, Camus, Deleuze et Derrida, rendu célèbre par son Journal du séducteur traduit et commenté dans le monde entier, Kierkegaard n’a jamais semblé aussi actuel, et aussi subversif. Mort en 1855 à l’âge de 42 ans, le philosophe danois, par sa critique radicale de l’individualisme et de l’idolâtrie religieuse, n’annonce-t-il pas les dévoiements de nos sociétés tiraillées entre un rationalisme aride et le retour des fanatismes ? Doute et ironie, foi et subjectivité, angoisse et désespoir : le philosophe de Crainte et tremblement n’en finit d’interroger les contradictions de l’âme humaine, portant le scalpel au coeur de sa noirceur et de ses défaillances.

Par cette introduction lumineuse à la pensée de Kierkegaard, que l’on lira aussi comme un essai biographique, Georges Gusdorf signe l’ouvrage indispensable à la compréhension d’un auteur les fulgurances n’ont jamais semblé aussi proches de nos interrogations contemporaines. Une philosophie sans cesse au bord du gouffre, présentée avec verve et pédagogie par l’un de ses meilleurs spécialistes.

Lignes de vie 1 : les ecritures du moi Georges Gusdorf

Odile Jacob 3 Janvier 1991 9782738100573

Cahiers, journaux intimes, confessions, mémoires souvenirs » livres du moi « …

Les écritures du moi, dans l’infinie diversité de leurs manifestations, forment un continent de la littérature européenne encore trop peu exploré – en raison même, sans doute, de son immensité.

Aboutissement de quarante ans de réflexion sur la connaissance de soi, les Ecritures du moi constituent avec Auto-bio-graphie (second volet de Lignes de vie) à la fois une somme inégalée de l’histoire de l’autobiographie et un texte philosophique original : méditation au jour le jour, discipline de la pensée qui inlassablement approche son objet sans jamais l’épuiser….

Georges Gusdorf est l’explorateur infatigable des littératures européennes. Il épouse la pulsation secrète des écrits de tant d’écrivains majeurs, depuis Montaigne jusqu’à Kafka ou Joyce : pensée qui n’en finit pas de se découvrir et de se recouvrir dans la quête de ce qui la produit, le Moi. Réflexion, au sens propre du terme, dialogue où parfois les rôles semblent inversés ; livre ouvert, dont les innombrables références invitent à la lecture, à la relecture, enfin à s’engager dans ce jeu de miroirs qu’est la recherche de soi.

Lignes de vie Tome 2 ; auto-bio-graphie

- Odile Jacob 3 Janvier 1991

Auto : le moi. Bio : la vie. Graphie : l’écriture. Tels sont en effet les trois axes autour desquels s’organise la matière de l’autobiographie, genre littéraire protéiforme, aussi infiniment varié que l’est son inépuisable sujet, l’homme. Telles sont les pistes qu’explore Georges Gusdorf dans ce deuxième volet des lignes de vie, après l’enquête plus historique des Écritures du moi.

Georges Gusdorf est l’auteur d’une oeuvre philosophique importante, comprenant notamment La Découverte de soi (1948), Mémoire et personne (1951), Mythe et métaphysique (1953), et une monumentale histoire de la pensée, Les Sciences humaines et la Pensée occidentale (13 volumes, 1966-1988).

Lignes de vie Tome 2 ; auto-bio-graphie

- Odile Jacob 3 Janvier 1991 9782738100962

?Auto : le moi. Bio : la vie. Graphie : l’écriture. Tels sont en effet les trois axes autour desquels s’organise la matière de l’autobiographie, genre littéraire protéiforme, aussi infiniment varié que l’est son inépuisable sujet, l’homme. Telles sont les pistes qu’explore Georges Gusdorf dans ce deuxième volet des lignes de vie, après l’enquête plus historique des Écritures du moi.

Georges Gusdorf est l’auteur d’une oeuvre philosophique importante, comprenant notamment La Découverte de soi (1948), Mémoire et personne (1951), Mythe et métaphysique (1953), et une monumentale histoire de la pensée, Les Sciences humaines et la Pensée occidentale (13 volumes, 1966-1988).

Mémoire et personne Relié –

La mémoire est d’ordinaire considérée comme le conservatoire des souvenirs, et d’autant meilleure que les souvenirs sont plus exacts. Renversant cette perspective, cet ouvrage s’efforce de montrer que la mémoire est une expression de la personne, un horizon pour chaque homme en son actualité.

Quelle est l’origine de la philosophie selon Georges Gusdorf ?

Gusdorf réalise que la métaphysique doit prendre une dimension vitale et spirituelle; c’est par cette voie qu’il construit lui-même sa métaphysique. De cette façon, penser l’être humain dans sa globalité, c’est prendre en compte, sans hiérarchie, mais dans la continuité, le mythe, la raison et l’existence.

Ecrits sur Gusdorf

«Lors de la rédaction de ma thèse sur le sujet Esprit d’enfance et Romantisme, j’ai découvert l’œuvre de Georges Gusdorf et notamment ses deux livres sur le Romantisme : Le Savoir romantique et L’Homme et la nature. Cet ouvrage a été pour moi une révélation, la révélation d’une façon de voir et de penser qui était celle des romantiques mais au travers de laquelle Georges Gusdorf exprimait ses propres valeurs.

Quoiqu’indirectement, cet ouvrage a été en partie à l’origine de la fondation de l’école car l’auteur y développe la possibilité d’un autre accès à la connaissance que celui de l’école traditionnelle.

La lecture de Mythe et métaphysique est venue confirmer l’originalité de Georges Gusdorf sur cette question puisque selon lui : « Il n’y a de vérité pour l’homme qu’une vérité humaine. » Cette idée, associée dans son Histoire de la pensée occidentale à une vision du monde qui tente de réunir au lieu de séparer, nous semblait très représentative à la fois du besoin de globalité qu’éprouvent nos élèves lorsqu’ils abordent la connaissance, et à la fois de ce que nous souhaitions leur transmettre.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé que le nom de Georges Gusdorf serait idéal pour identifier une école telle que la nôtre.

C’était également pour nous une façon de rendre hommage à ce grand homme et de mieux faire connaître sa pensée, qui n’a pas connu jusque-là la postérité qu’elle méritait.

Plus récemment, la lecture de Pourquoi des professeurs ? est venue nous conforter dans notre choix, si c’était nécessaire, puisque dès 1963, Georges Gusdorf mettait en cause l’école telle qu’elle était conçue et se fondait déjà, pour développer sa thèse, sur la « prise de conscience très vive du progrès des connaissances et des transformations de notre univers » (1).

Dans son livre, Georges Gusdorf évoque l’un des rôles du maître, que reprend l’un des grands principes fondateurs de notre école. Pour lui : « Le rôle du maître apparaît […] comme celui de l’intercesseur ; il donne aux valeurs une figure humaine. L’enfant, l’adolescent, celui qui est en quête de lui-même, […] démasquant une identité qui s’ignorait, permet à la personnalité de passer à l’acte et de se choisir elle-même telle qu’elle se souhaitait depuis toujours. »

Nelly Dussausse

Mort du philosophe Georges Gusdorf

par Robert Maggiori Liberation

publié le 24 octobre 2000 à 5h42

Comme Bachelard, Piaget ou Jankélévitch, et bien d’autres penseurs de sa génération, Georges Gusdorf a d’abord subi l’influence du «maître de la Sorbonne» Léon Brunschvicg. Mais il n’en suivit pas les traces, ni celles qui menaient au spiritualisme, ni celles qui menaient à la philosophie des sciences. Professeur de philosophie à l’Université de Strasbourg depuis 1948, ami de Merleau-Ponty, Gusdorf a tenté dans une oeuvre monumentale et «solitaire», contenant plus de cinquante ouvrages, aujourd’hui quelque peu oubliés de répondre au mot du comte de Keyserling: «Le chemin qui mène de soi à soi fait le tour du monde.»

Son premier livre, la Découverte de soi, témoignait déjà de son souci de l’autobiographie. En réalité, ce «souci» l’a conduit à s’engager dans un projet «encyclopédique» à peine concevable: faire, si on peut dire, la «biographie», ou le bilan historique, depuis la révolution galiléenne, de toute la pensée occidentale. De là naîtront les volumes près d’une quinzaine publiés depuis 1966 chez Payot sous le titre générique de: les Sciences humaines et la pensée occidentale. Par cette entreprise qu’il complète encore en 1988 par les Origines de l’herméneutique Gusdorf devient l’un des plus grands spécialistes du siècle des Lumières, et des fondements du «savoir romantique». En 1991, bouclant la boucle, il est revenu, avec Lignes de vie et les Ecritures du moi (O. Jacob), au mystère que chaque individu représente d’abord pour lui-même. Né à Bordeaux, Georges