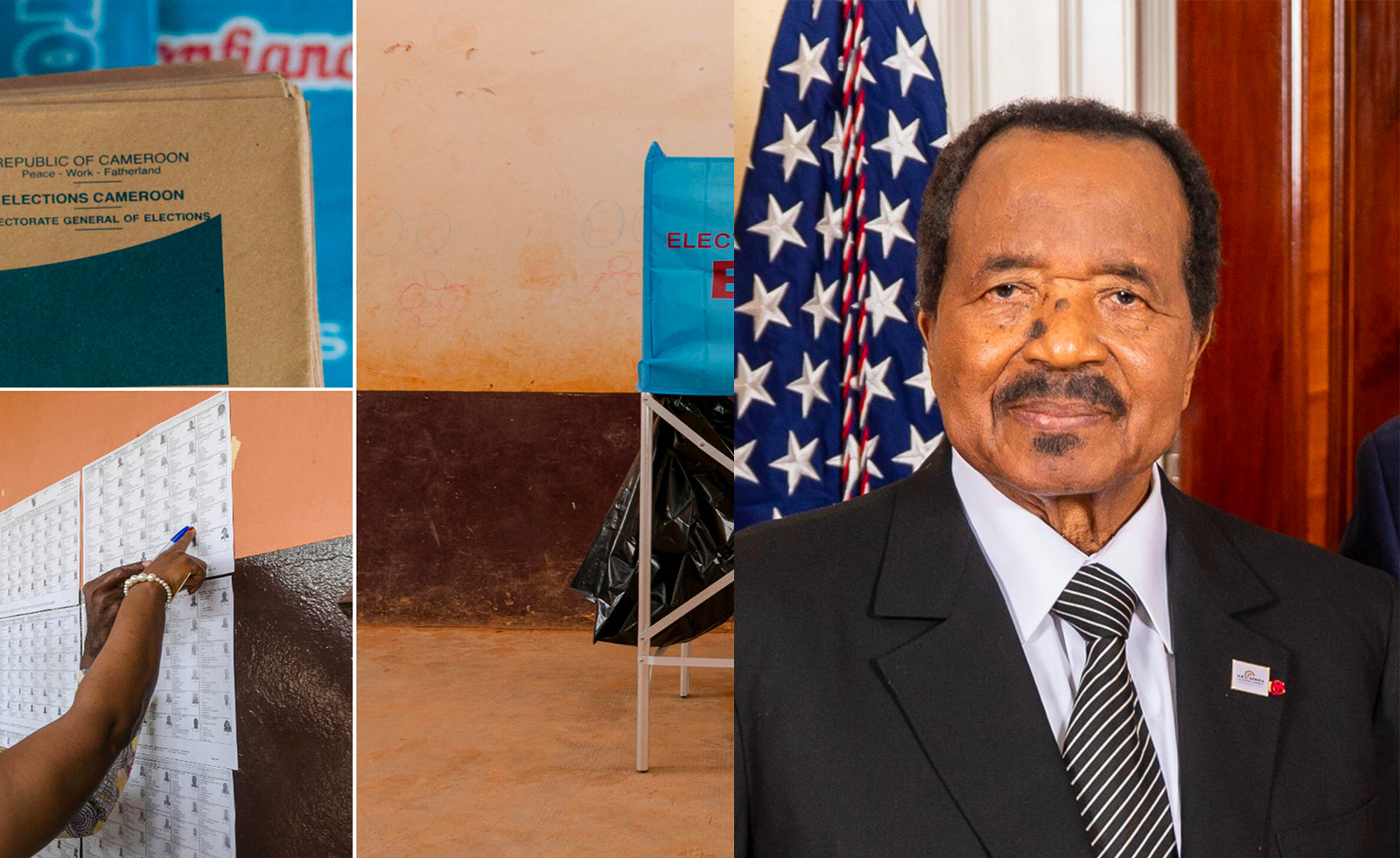

Le 12 octobre, les Camerounaises et les Camerounais votent. Le président Paul Biya arrive au terme de son septième mandat et se présente pour un huitième. Face à lui, onze candidats ont vu leur dossier validé pour cette élection. Depuis le début de la campagne, deux d’entre eux ont annoncé leur soutien à Bello Bouba Maïgari. Voici les principaux enjeux de ce scrutin.

Alternance ou continuité ?

Après 43 années à la tête de l’État du Cameroun, Paul Biya brigue un huitième mandat consécutif à l’âge de 92 ans. S’il est déclaré vainqueur à l’issue du scrutin du 12 octobre, un nouveau septennat pourrait le mener jusqu’à ses 99 ans. Son parti, le RDPC (Rassemblement démocratique du peuple camerounais), met en avant son expérience, sa sagesse, sa tempérance. Un scénario jugé « irréaliste » voire « dangereux » par l’opposition et une partie de la société civile qui redoutent l’instabilité que pourrait générer une vacance du pouvoir en cours de mandat. Ainsi, début août, l’un des candidats à la présidentielle, l’ancien bâtonnier Akere Muna, a dit vouloir porter le débat sur la place publique en déposant auprès du Conseil constitutionnel une requête en inéligibilité, arguant que l’état de santé du chef de l’État le plaçait dans un état de dépendance et qu’il n’était plus capable de gouverner le pays. Requête finalement invalidée par les juges constitutionnels.

Des défections au sein de la majorité présidentielle

En juin, à moins de quatre mois du scrutin, deux ministres ont annoncé leur démission du gouvernement et leur intention de se présenter à l’élection présidentielle.

D’abord, Issa Tchiroma Bakary, après 15 années au sein de l’équipe gouvernementale, d’abord comme Ministre de la Communication puis Ministre des Transports. Puis, Bello Bouba Maïgari, après 14 ans au poste de Ministre d’Etat en charge des Loisirs et du tourisme. Leurs candidatures ont, par la suite, été validée par le conseil électoral d’Elecam.

Opposition : unie ou désunie ?

Cette année, le candidat déclaré deuxième à la dernière présidentielle de 2018, l’ancien ministre Maurice Kamto, ne prend pas part à l’élection. Sa candidature a été écartée par Elecam, l’organe en charge de l’organisation du scrutin. Motif invoqué par Elections Cameroon : le parti qui avait investi Maurice Kamto avait déjà un autre aspirant candidat ayant déposé un dossier. Malgré plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel et les protestations d’acteurs de la société civile camerounaise et internationale, le nom de l’opposant ne figurera pas sur les bulletins de vote le 12 octobre.

Par ailleurs, il y a eu de nombreux appels en faveur d’une coalition de forces de l’opposition, certains appelant à un candidat « consensuel », d’autres à travailler d’abord sur un programme commun.

Le jour du début de la campagne, le candidat Ateki Caxton a annoncé son ralliement à Bello Bouba Maïgari. Le lendemain, Akere Muna en a fait de même.

Dans le cadre d’un scrutin majoritaire à un seul tour, l’enjeu, c’est d’obtenir le plus grand nombre de voix, même si ces voix sont éparpillées. Ceux qui aspirent à l’alternance appellent avant tout à constituer « une masse critique » de citoyens mobilisés pour aller voter et surveiller le vote le jour du scrutin.

Défiance à l’égard du processus électoral

Arrestations de manifestants lors des audiences du contentieux pré-électoral au Conseil constitutionnel, menaces et intimidations à l’encontre de journalistes ou d’acteurs de la société civile… Le 2 septembre, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits humains s’est inquiété des « restrictions de l’espace civique et démocratique » au Cameroun à l’approche de la présidentielle. Selon Volker Turk, « ces restrictions suscitent des craintes quant à la possibilité pour les électeurs d’exprimer librement leur volonté » le 12 octobre. Depuis des années, une plateforme d’acteurs politiques appelle à une réforme du code électoral pour rétablir la confiance des acteurs dans le processus. Le parti présidentiel, le RDPC, dit avoir toute confiance dans le travail d’Elecam. Depuis des mois, personnalités politiques, organisations enseignantes ou partis politiques tentent de mobiliser des citoyens volontaires pour surveiller les quelques 30 000 bureaux de vote par crainte des fraudes dans les urnes, puis dans la compilation des résultats du scrutin.

Deux crises sécuritaires majeures

Dans certaines zones des deux régions à majorité anglophone du pays, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les préparatifs du scrutin et les opérations de vote risquent d’être perturbés par les appels au boycott ou le confinement imposé par certains groupes armés. Huit ans après le déclenchement d’un conflit armé entre forces gouvernementales et mouvements séparatistes, l’insécurité est toujours une réalité du quotidien pour de nombreux habitants. Beaucoup d’armes circulent et les incidents violents sont récurrents.

Par ailleurs, dans la région de l’Extrême-Nord du pays, dix ans après l’expansion du mouvement Boko Haram venu du Nigeria voisin, les exactions – meurtres, enlèvements, rackets – contre les civils continuent. Le pays compte en tout un million de personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Climat économique et social tendu

Sur le plan économique, selon la Banque mondiale, sur 28 millions d’habitants au Cameroun, plus de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit près de 40 % de la population. Le nombre de pauvres a même bondi de 66 % au Cameroun depuis le début des années 2000, selon l’institution. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de deux millions de personnes vivant sur le sol camerounais (nationaux et réfugiés) sont affectés par la faim aigue.

Quant à la cohésion sociale et au risque de tensions durant le processus électoral, dans son dernier rapport, International Crisis Group alerte sur la multiplication des « discours incendiaires dans les médias et sur les réseaux sociaux » et « révélant un niveau préoccupant de polarisation politique ». L’ONG s’inquiète de la teneur de propos haineux visant à réduire l’élection à un affrontement entre groupes ethniques.

RFI