Il y a une sorte de volonté de s’approprier la plume d’un auteur pour diriger sa pensée. Un écrivain est un homme libre qui écrit et laisse aux autres, la sagacité ou non de sa production. Stop aux dictatures, à la pensée caporalisée, comme faisaient les colons sur les colonisés. Fanon surgirait. C(‘est aussi comme ces nombreux supporters qui deviennent subitement des coachs. Oh respect et stop, tchiip… P B CISSOKO

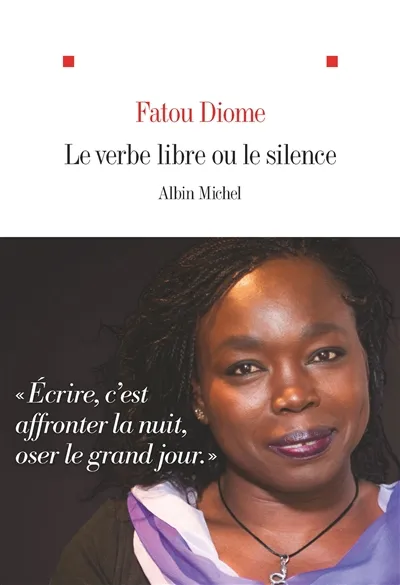

Présentation« Naguère les éditeurs avaient pour mission d’accompagner une oeuvre, mais certains se font désormais censeurs, donnent des directives et des leçons, mettent la main à la pâte pour plier le roman aux goûts du jour, oubliant que le métier d’écrire est une aventure solitaire, un engagement de soi, vital et nécessaire : on écrit parce qu’on ne pourrait vivre sans. »En combattante de la liberté, Fatou Diome signe un essai engagé sur sa passion de l’écriture et sur le monde de l’édition : un vibrant plaidoyer pour la littérature et la liberté des écrivains. Membre de l’Académie royale de Belgique, Fatou Diome s’est fait connaître avec Le Ventre de l’Atlantique(Anne Carrière, 2003), grand succès traduit en une vingtaine de langues. Ont suivi plusieurs romans publiés chez Flammarion, puis aux éditions Albin Michel :Les Veilleurs de Sangomar(2019), un recueil de nouvelles, De quoi aimer vivre(2021), et un essai politique, Marianne face aux faussaires(2022)

-C’est une expérience qu’elle n’a vraiment pas appréciée, qui l’a profondément heurtée dans sa liberté d’écrivaine.

Cette prolifique auteure de romans, de poésie et d’essais s’est en effet vu un jour imposer, par une maison d’édition, la supervision d’une éditrice, qu’elle nomme une « cavalière ». Cette dernière, sans ménagement, s’est fait fort de commenter le travail d’écriture de Fatou Diome, de s’y introduire, pour supposément « mieux vendre » ses œuvres.

Sur presque 200 pages très énergiques, Fatou Diome dénonce cette intrusion dans le travail des écrivains. L’écriture étant pour elle chose passionnelle, son « dernier retranchement », elle n’admet guère cette attaque contre son indépendance, qui asphyxie le travail créatif au lieu de le soutenir, l’encourager : « Ce n’est pas écrire qui est difficile, mais la bataille pour écrire librement, poursuivre une sincère quête personnelle et la faire respecter comme telle ».

Elle s’en prend à tous ceux qui veulent jeter « un lasso au cou d’un écrivain », l’éloigner de sa source créatrice pour mieux le confiner à l’intérieur de cloisons qu’ils auront arbitrairement décrétées, au nom d’intérêts commerciaux.

Comme Fatou Diome est d‘origine africaine, elle revendique aussi la pleine liberté d’écrire ce qu’elle a envie d’écrire, de ne pas avoir à « ressusciter Tintin » pour réaliser les fantasmes des bonzes littéraires voulant maintenir des « clichés caducs ».

« Sans liberté, que vaut la création ? Pas même le poids d’une plume sur une balance ! Alors, me concernant, ce sera le verbe libre ou le silence », clame l’écrivaine dans ce vibrant et convaincant plaidoyer en faveur de l’autonomie littéraire, de sa pleine authenticité.

Fatou Diome, membre de l’Académie royale de Belgique, s’est fait connaître avec Le Ventre de l’Atlantique (Anne Carrière, 2003), grand succès traduit en une vingtaine de langues, ce qui lui vaut une notoriété internationale. Ont suivi plusieurs romans publiés aux Éditions Flammarion, dont Kétala (2006) et Celles qui attendent (2010), puis aux éditions Albin Michel : Les Veilleurs de

seneplus –

Ce livre de 185 pages édité par la maison d’édition française Albin Michel est un cri du cœur, un ras-le-bol de l’auteur envers une certaine attitude qu’elle nomme « la cavalière », ces éditeurs « censeurs, donneurs de directives et de leçons », qui sont certes « bien sûr respectables », mais qui, selon elle, restent « des commerçants ».

La romancière pose ainsi un débat sur la liberté d’écrire ou le silence et revient en large sur le plaisir d’écrire en estimant que l’écriture égale « liberté, plaisir et jubilation ».

Fatou Diome démarre son livre par une ode à l’écriture, délecte ses lecteurs de son plaisir d’écrire la nuit, une complicité avec cette dernière qu’elle partage avec des sommités comme Balzac, Sembène Ousmane ou Shakespeare.

« L’acte d’écrire avait quelque chose d’une libération jubilatoire – On écrit pour aller d’urgence à l’essentiel – J’ai toujours pensé qu’écrire est l’une des façons les moins bêtes de perdre son temps. L’écriture n’est pas l’adversaire, mais le fidèle allié », martèle-t-elle dès le premier chapitre du texte, qui en compte sept.

Au fil des pages, la romancière défend la liberté des auteurs et de l’écriture, en même temps qu’elle met au banc des accusés les éditeurs ou éditrices qui naguère avaient « pour mission d’accompagner une œuvre ».

« Désormais certains (…) mettent la main à la pâte pour plier le roman au goût du jour, oubliant que le métier d’écrire est une aventure solitaire, un engagement de soi, vital et nécessaire », écrit Fatou Diome, ajoutant : « On écrit parce qu’on ne pourrait vivre sans. »

Fatou Diome part d’une expérience « traumatisante » vécue avec une éditrice, pour écrire ce livre. Elle raconte cet échange téléphonique dans une quinzaine de pages (pp. 49-62).

« J’ai choisi de m’occuper de toi. J’ai donc récupéré ton dernier manuscrit ; je l’ai même déjà lu (…) J’ai bien compris l’idée du livre, mais tu dois changer certaines choses, il faut que tu resserres… Tu dois enlever ceci… tu dois plutôt ajouter cela… Il doit être comme ceci… Et comme cela… Donc, tu dois … il faut que tu… Il faut que… » écrit Fatou Diome.

Elle rapporte ainsi la conversation téléphonique qu’elle a eue avec cette cavalière qui a interrompu la danse de sa plume et transformé son écriture en un champ de bataille, un lieu d’asphyxie.

Révoltée contre ces bâtisseurs de cloisons

La romancière franco-sénégalaise n’en a pas seulement que contre ces éditeurs « cavalières censeurs ». Elle dénonce aussi cet acharnement de ces bâtisseurs de cloisons à tenir les écrivains dans une cage, s’opposant ainsi à ce qu’est fondamentalement la littérature, « un entrelacs de bras de mer qui naissent tous du même océan de l’existence humaine et convergent vers lui pareillement ».

Elle estime que la littérature n’est ni africaine, encore moins francophone ou féminine. « La littérature se soucie vraiment de l’ensemble du genre humain, toute barrière séparant l’humain de son frère n’est qu’une hérésie contre le projet littéraire lui-même », fait-elle valoir.

Selon Fatou Diome, ces bâtisseurs de cloisons ne font pas du tort qu’aux écrivains, ils rétrécissent également l’horizon des lecteurs en segmentant les œuvres proposées.

Elle s’élève contre ces « propos scandaleux » proférés à son encontre, notamment cette analyse de ce brillantissime homme de lettres, un polyglotte, sur son livre « Inassouvies, nos vies » (2008), qui lui demande de faire « des livres moins complexes, moins philosophiques et poétiques, de plus joyeux, enfin un livre africain ».

« Il faut que vous nous écriviez de petites histoires sympathiques qui donnent envie de voyager en Afrique, ça intéressera plus le public. Et puis, vous avez un vrai talent de conteuse, faites-nous des œuvres typiquement africaines… » rapporte Fatou Diome (page 83).

Elle estime que la littérature africaine ne sera adulte que lorsque les éditeurs, les critiques, les lecteurs et les professeurs ne chercheront plus la confirmation de clichés caducs dans les textes et se contenteront d’aller vers leurs livres simplement en quête d’une littérature de qualité.

« Pourquoi un artiste européen aurait-il le droit de s’intéresser au monde entier et ses collègues africains, eux, seraient priés de rester cloîtrés dans les limites géographiques et thématiques de leur continent ? » s’interroge l’écrivaine.

Dans l’essai « Le verbe libre ou le silence » où Fatou Diome assène ses vérités légitimes, le repérage des intertextes donne plus de sens et rallie à sa cause une longue liste d’écrivains remarquables et à qui elle rend hommage. Ainsi de Gabriel Garcia Màrquez, John Steinbeck, Daniel Keyes, le sage Cheikh Hamidou Kane, Sembène Ousmane qui « tronque son rendez-vous galant pour l’écriture », ou encore Léopol Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop.

Comme dans son roman « Le Ventre de l’Atlantique », dans ce nouvel essai, les mots sont entre flux et reflux, au rythme des vagues et des rames dans l’Atlantique qu’est la littérature.

Fatou Diome se demande ainsi si la littérature ne court pas à sa perte, parce que beaucoup d’éditeurs n’écoutent plus que le marché.